三浦家のルーツは宝飯郡塩津村 (現: 蒲郡市) です。この塩津村の出身に、鈴木順助 (1854–1923) という人物がいました。 明治初年、横浜でラムネ製造技術を学んだ順助氏は、その後大阪や神戸でラムネ製造業を起業します。 その製造技術を学ばせるため、順助氏は郷土から有望な若手を招集しました。 ここで学んだ若者達は、郷土に帰ってラムネやサイダーの製造販売を開始し、豊橋や岡崎に事業を拡大していきます。

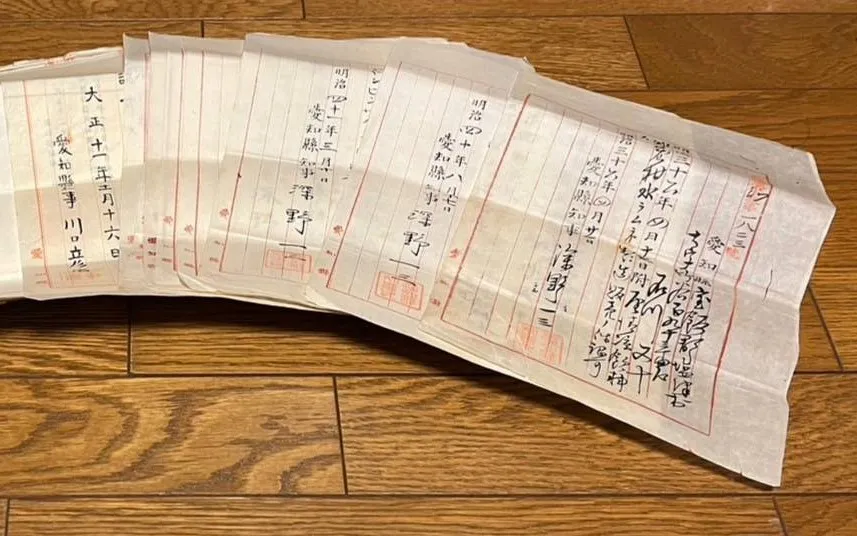

実はこの若者達の中に、当時の三浦家当主·太郎蔵 (1860–1926) もいたのです。 明治31年 (1898)、太郎蔵は自宅の敷地内でラムネの製造販売を始めました。 当時、太郎蔵は塩津村の役人を務めていた都合上、子供達や親類にその事業を継がせたようです。 三浦家には、この頃に愛知県から認可された営業許可書や日記などの貴重な史料が所蔵されています。

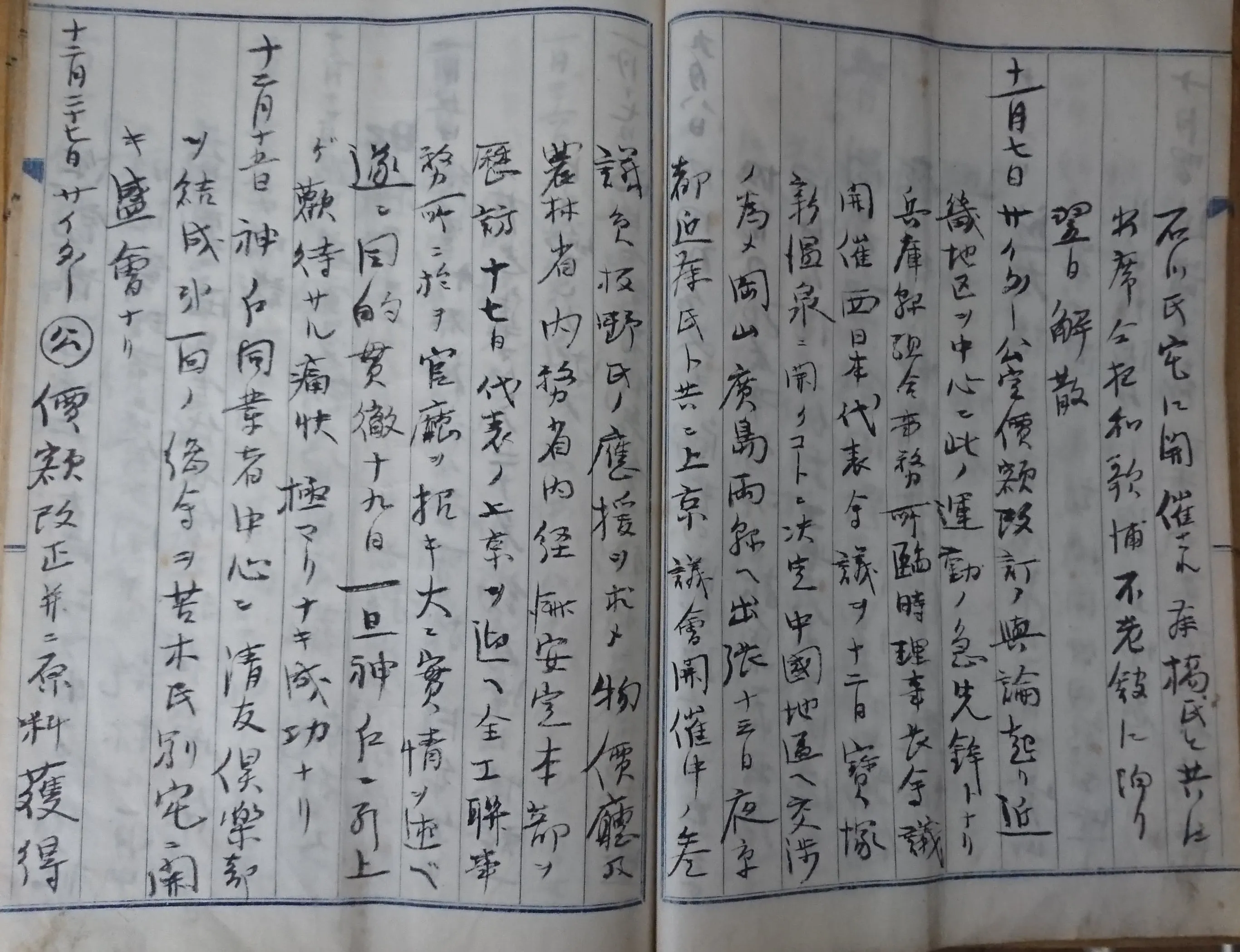

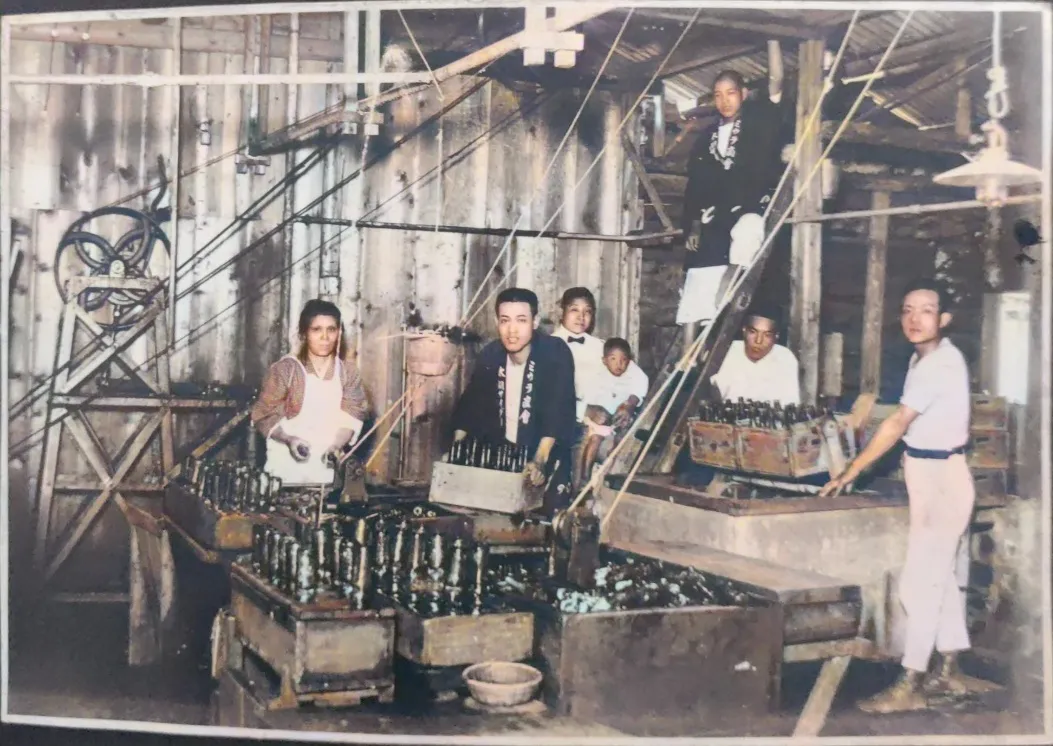

大正時代に入り、三浦家に転機が訪れます。太郎蔵の跡を継いだ甥の順次郎 (1885–1955) が新天地を求め名古屋に進出しました。 順次郎は南区熱田 (当時) で清涼飲料水製造会社·共隆社を起業し、関連組合の理事や会長を歴任するなど、現在の三浦家の礎を築きます。 そんな順次郎の背中を見て、起業に燃える青年がいました。弟の住二 (1888–1964) です。 滋賀県彦根でミウラ商会 · 太湖サイダーを立ち上げた住二は、事業を拡大し滋賀県清涼飲料水工業組合の理事長に就任するなど非凡な商才を発揮します。 また、兵役を終え順次郎の下で修行の身であった末弟の保司も、独立して築港でラムネ製造販売事業を立ち上げます。 屋号は三浦商会。上の写真は、この頃の住二や保司の店舗を撮影した貴重な写真です。 三浦一族の手掛けたラムネ·サイダーを始めとする清涼飲料水製造事業は名古屋の地で大きく飛躍します。

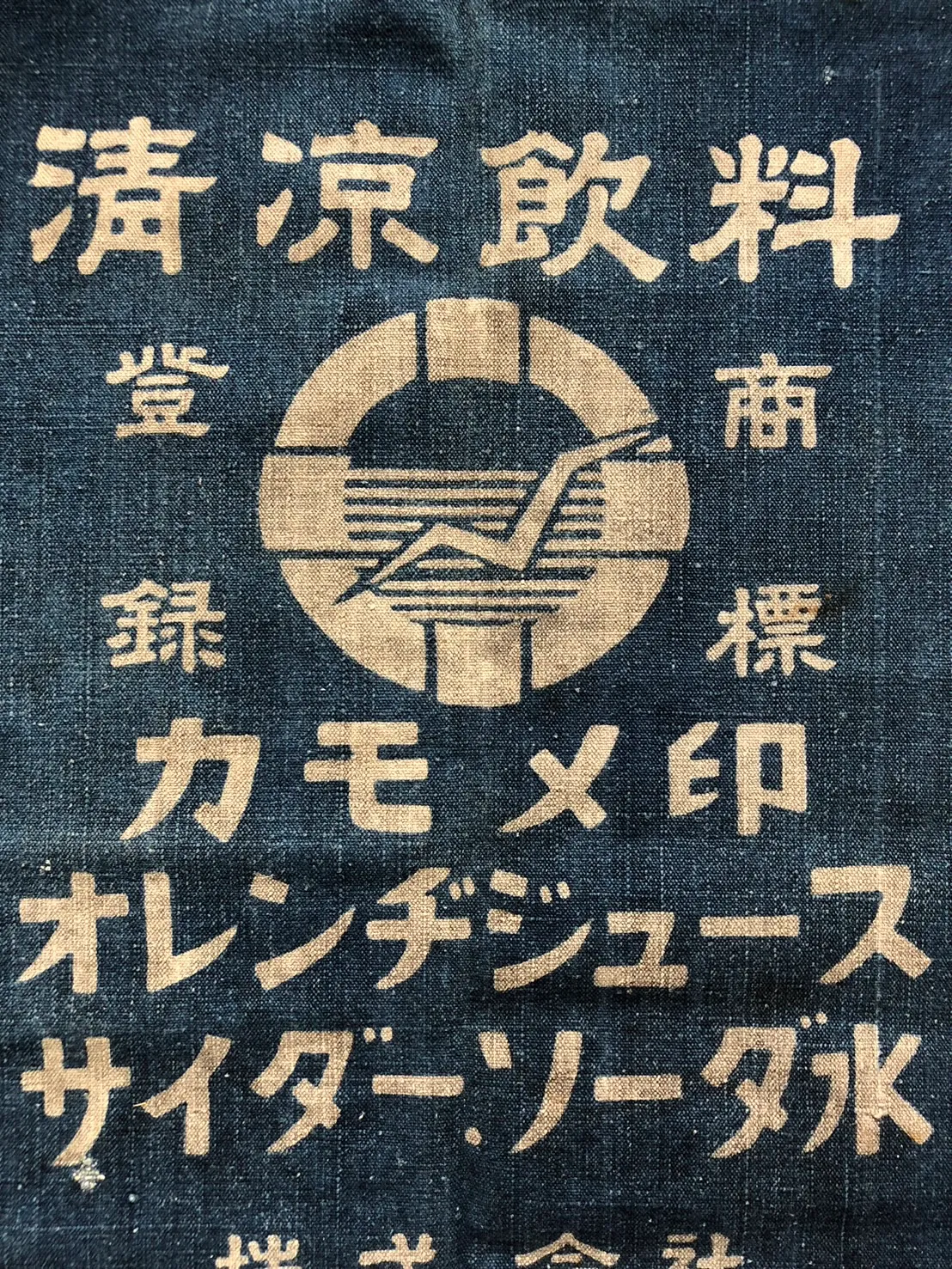

戦災の荒波は三浦家にも押し寄せます。太平洋戦争が激化する中、住二は事業の休止を余儀なくされ、一時家族とともに豊川へ疎開します。 また築港の保司の工場も名古屋空襲により大きな被害を受けます。戦後、滋賀に戻った住二は以前に増して飲料水事業の発展に尽くします。 飲料水増税の反対運動や各種団体との会合に参加するため全国を奔走、還暦を期に事業を精算し、熱田へ転居します。 一方、保司は築港に三浦商会を再建し、引退した住二を招聘します。住二は豊富な経営経験をもとに、カモメ商標の登録や新製品の投入などを行い、三浦商会の販路拡大に大きく貢献します。 住二·保司兄弟により見事復活を遂げた三浦商会は、高度経済成長期には御園座や東山動物園にも商品を卸すなど最盛期を迎えます。 量産製造の波に押され、平成初期に惜しまれつつ製造販売を終えますが、その懐かしい味は今でも築港の人々に愛されています。